お世話になっております、菊池総建株式会社です。

東京都豊島区池袋をはじめに関東一円で、【内装工事】一式・【原状回復工事】を中心に

施工している内装業者(内装会社)です。

今回ご紹介させていただく施工事例は

東京都練馬区大泉学園にあるスーパー様の改装工事(間仕切り作成)をさせていただきました。

事務所、会議室、更衣室など、簡易的な仕切りが必要な時にはすぐに施工できます。

間仕切りのことならお気軽にご相談ください。

間仕切りについては下記をご参照ください。

https://kikusou-gr.com/wp/mazikiritoha/

【施工詳細】

工事名称:改装工事(間仕切り造作工事)

現場住所:東京都練馬区東大泉

施工期間:約2日間

施工内容

事務所内に新しく間仕切りを増設してお部屋を作成させていただきました。

日中は営業をしている為工事はできないので、今回は夜間工事をさせていただきました。

間仕切りを増設するにあたって

まずは、養生を行った後に、増設する箇所に間仕切りLGS(軽量鉄骨)の欄間開口の下地組を施工します。

下地組が終わったら建具枠部分の開口補強と欄間の柱を補強も施工します。

補強をする理由について

LGSを使用して壁や天井をつくっていくとドアや空調設備なのどの設置箇所する箇所が出てきます。

そのような箇所はLGSを設置しないため他の箇所に比べて強度が弱い箇所になってしまうので、開いた部分を補強することが必要になってきます。

補強が終わったらPB(石膏ボード)をLGSに合わせて張っていきます。

コーナー補強おこなったあとは、パテ処理をおこないクロスを綺麗に貼る為に凸凹を無くし平らにいたします。

パテが乾ききったらクロス処理を行います。

以上が施工内容になります。

次は施工現場の写真になります。

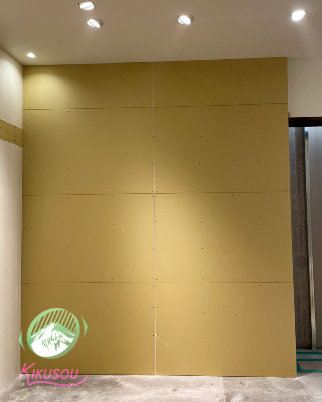

石膏ボード施工後

石膏ボード施工後

コーナー補強、パテ処理途中

コーナー補強、パテ処理途中

写真は以上になります。

まとめ

今回は間仕切りで部屋をしきらさせていただきました。

レイアウト変更に伴う間仕切り工事、バックヤードを増やしたい、防音の会議室を作りたい、デザインされたエントランスを作りたいなど

部屋を壁で仕切りたい全てに対応できます。

ぜひお気軽にご相談ください。

最後に

当社はお見積りから施工完了までの工程を全て自社で行っております。

お客様に「少しでも価格を安く、品質が高くて良いもの」を提供しております。

工事の費用は業者により大きく異なる事が多いため、相見積もりを推奨させていただいております。

弊社の見積りも他社との比較し、是非ご検討ください。

《オフィス・店舗(テナント)》の

リニューアル工事・改装工事・改修工事(リフォーム工事)・原状回復工事

部分的な補修工事から内装工事一式まで受け付けております。

まずは、お気軽にお問い合わせください、心よりお待ちしております。

https://kikusou-gr.com/wp/contact/

フォローもいいね♡もお気軽にポチッ👆としてください^^

~~~~~~~~~~~~IKEBUKURO~~~~~~~~~~~~

★池袋の内装業者なら菊池総建株式会社★

★東京の原状回復工事も菊池総建株式会社★

〒171-0014

東京都豊島区池袋2-62-10 武藏屋第3ビル4階

TEL:03-5985-4252

~~~~~~~~~~~NAISOUGYOUSHA~~~~~~~~~~~

お世話になっております。菊池総建株式会社です。

東京都豊島区池袋を拠点に関東一円で《内装工事》全般と《原状回復工事》を手掛けております。

今回は、

クロス工事についてざっくりとご紹介

させていただきます。

この記事では大まかに、

「クロスそのものの特徴について」と、

「クロス工事とはどんなものなのか」を

広く浅くお話させていただきます。

メジャーな内装仕上げ材であるため、馴染みのある方も多いかとは存じますが、ご興味がございましたら最後までご覧いただければ幸いです。

クロスとは

「クロス」という言葉そのものの意味は、「織物、布地」を指しますが、内装仕上げ材として、日本語に訳すのであれば「壁紙」という言葉が、皆様にとって最も一般的なのではないでしょうか。

壁紙と言いますが、天井仕上げにも使用することができます。

安価に生産できる内装仕上げ材として現在最も普及していますが、紙が普及するにつれクロス仕上げも増えていったという経緯があります。

現在では紙の他、化学繊維などの繊維系素材や、塩化ビニール樹脂系素材など、様々な素材のものがあり、

要望に応じて、また施工箇所の環境に応じてそれぞれ用いられております。

なぜクロス仕上げは普及しているのか? クロスの特徴

なぜクロス仕上げが普及しているのか、その理由を推察するに、日本においては昭和の東京オリンピックにてホテル建設ラッシュが起こった際、急激に普及されることとなったようです。

クロスの特徴として、

- ●大量生産が可能である(=コストが安く済む)

- ●左官仕上げや塗装仕上げと比べ、工期が短く済む(=コストが安く済む)

- ●種類が非常に豊富である

- ●手入れが楽

- ●現在では様々な機能性を持たせた商品も多く存在する

などの点が挙げられ、総合的観点から見て、日本が集合住宅が多い点も合わさり最も普及しているという事が頷けます。

コストの面はもちろん、印刷技術が年々革新しているため、木目調や大理石調など、高級感のある仕上がりも手軽に得やすい点などは、クロスならではのメリットと言えるでしょう。

一方でデメリットもご紹介させていただきます。

- ビニール樹脂クロスの場合、一定の耐水性があるが、透湿性・調湿性が低い

- 壁に素材を貼り付ける仕上げのため、経年劣化や施工不良により継目や開口箇所などからクロスが浮いてきてしまったり、剥がれが生じる場合がある

- 商品が非常に多く、同系色で汎用的な商品も多いため、仕上がりイメージが想像しにくい

- 種類は豊富であるが、本格的な素材を使った仕上げと比べると遜色がないとは言えない

どうしても素材の性質上逃れられないデメリットが生じてしまいますが、施工する箇所により異素材のクロスを採用することで、ある程度カバーすることが可能でしょう。

2.のデメリットにつきましては、確かな技術を持つ職人のいる会社や、アフターフォローのしっかりしている業者に依頼することで解決できる確率が上がります。

3.のデメリットについては難しいですが、できるだけ広範囲のサンプルを業者に依頼し、実際に施工する予定の箇所に貼ることを想定して置いてもらい、実際に施工する環境に近い状態で確認することが大切です。

サンプルと実物が異なって見える原因として、施工される箇所の照明の当たり具合によるものが多いです。

そのため、施工業者に依頼し、その場で貼り付けイメージをしっかり確認をすることが重要です。

そして、4.のデメリットについてはやはり仕方のない事で、こだわりを施工業者に伝えイメージを確認していくことが大切かと思われます。

クロス工事の流れについて

ここからは、クロスの工事そのものについて、ざっくりと流れをご紹介させていただきます。

クロス工事の一連の流れは以下の通りです。

- (軽量鉄骨下地、ボードの施工)

- パテ処理作業

- ケレン清掃

- クロスの貼り付け施工

1.(軽量鉄骨下地、ボードの施工)

まず、クロスを貼るためにはボード材がなければなりません。

そして、ボード材を貼るためには下地を組む必要があります。

ボード工事途中の様子。左側の一部に、まだ軽量鉄骨下地が見えており、ここはこの後ドアが施工されます。

こちらは別現場にてボード工事が完了した状態を撮影したもの。綺麗な仕上がりに見えますが、ボードの継ぎ目やビス(ねじ)を打ち込んだ箇所は凹凸になっている。

軽量鉄骨工事、ボード工事が完了した段階で、クロスを貼るための下準備に入ります。

それが、パテ塗り作業の工程です。

2.パテ処理作業

上の写真を見ていただくと、ボード材の継ぎ目やビス(ねじ)を打ち込んだ箇所には凹みがあり、そのままクロスを貼り付けてしまうとシワや浮きの原因となってしまいます。

これをパテという粘土のようなものを盛り込み、平らにしていきます。

パテは粉の状態で管理され、現場で水で練り込み、「パテベラ」(ヘラとは、材料を薄く引き伸ばしたりする道具。トップ画像中央付近)にて薄く引き伸ばしていきます。

パテ処理工程を行っている最中の様子。

この作業を2回、または3回繰り返していきます

こちらのパテは凹凸や、ムラになるのを防ぐため2回、または3回に分けて盛られます。

こうして、パッと見る限りではボード材同士や、ビスを打ち込んだ箇所の凹凸が無くなるようパテを盛り込んでいきます。

3.ケレン清掃(ケレンがけ)

ケレン清掃(ケレンがけ)とは、建築用語として様々な箇所にて使用される言葉です。

元々は綺麗にする意味合いの「クリーン」が訛り、ケレンと呼ばれるようになったと言われていますが、現在では総じて「下地処理」の意味合いで使われます。

クロス工事においては、パテ処理作業まで完了した状態にて、パテをサンドペーパー(紙ヤスリ)にてやすりがけし、滑らかで平らな状態を作り出すことをケレン清掃(ケレンがけ)と呼びます。

サンドペーパーでやすりがけを行った後は表面に削られたパテ剤が残っているので、ブラシでしっかりと汚れを落としていきます。

ここまで完了し、いよいよ次はクロスを貼り付けていきます。

4.クロスの貼り付け施工

クロスの施工には専用の糊付け機にて、クロスに糊を付けていきます。

クロスに糊を付ける、糊付け機の画像。

シックな感じの黒系の壁紙に糊が付けられております。

DIY用など、狭い範囲や、初心者向けのクロスであれば既に接着剤が付いている商品もありますが、業者が施工するものでは、ほとんど糊は後付けとなっております。

準備が完了したらいよいよクロスを貼り付けていきます。

クロス材は、1枚がロール状にすべて繋がっておりますがそのままでは貼りにくいため、糊付け機にてカットし、貼り付けていきます。

模様が連続している一般的なクロスであれば、「重ね貼り」という「クロスの一部を重ねて貼りつけ、余計な空気を抜いた後重なり部分を切り落とす」貼り方が一般的です。

重ね貼り工法にてクロスが施工されている様子。

端だけ糊付けを残しておき、空気を抜いて綺麗に揃えていく工法です

素材により伸びやすさや空気の入り方などが異なるため、職人の腕が求められる工程の1つと言えます。

なお、しわができるのを防いだり、空気が入らないようにするためにヘラや撫でブラシ、ローラーを使って伸ばしていきます。

縦向きに徐々に貼っていき、施工範囲に全て貼り終えたら完了となります。

完了後、クロスの端材や糊付け機などの清掃、片づけを行い、引き渡しまたは次の工程へ引継ぎし、完全終了となります。

まとめ

以上、クロス工事についてざっくりとご紹介 というテーマで、

クロスそのものについて、また工事のざっくりとした流れをお話させていただきました。

- ●クロスとは内装工事における仕上げの一種で、天井や壁に貼り付けられるシートである

- ●様々な機能性、色、デザインがあるため、現在最も普及している仕上げである

- ●貼り付けたボード材にパテ処理、ケレン清掃を行い、表面を滑らかで平坦にした後クロスを貼り付けていく

弊社では軽量鉄骨下地・ボード工事を伴うクロス工事や、クロス以外の塗装仕上げなども請け負わせていただいております。

「これくらいの規模の原状回復工事を考えているが、対応可能かどうか」

「クロス工事以外の作業も含め、全体的に相談したい」

など、全体的な工程や、部分的な工程もご対応可能ですので、

お見積り、ご相談はお気軽にお申し付けください。

最後に

当社では、お客様に「少しでも価格を安く、品質が高くて良いもの」を提供しております。

遠慮なく複数の業者様と比べていただき、相見積もりも歓迎いたします。

「工事費用はどれくらいかかるのか。」

「この部分はどのように工事をするのか。」

など、ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

オフィスリニューアル・店舗改装・原状回復工事・リフォーム工事(内装工事)等々

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。

現在、弊社が運営しているSNSリンク一覧です。

フォロー・いいね お待ちしております!

~~~~~~~~~~~~IKEBUKURO~~~~~~~~~~~~

★池袋の内装業者★

★原状回復工事・内装工事一式・オフィス移転★

菊池総建株式会社

〒171-0014

東京都豊島区池袋2-62-10 武藏屋第3ビル4階

TEL:03-5985-4252

~~~~~~~~~~~NAISOUGYOUSHA~~~~~~~~~~~

この度は『菊池総建株式会社』のHPをご覧いただき誠にありがとうございます。

東京都豊島区池袋を拠点に関東近郊で『内装工事』一式・『原状回復工事』を

施工している『内装業者(内装会社)』でございます。

『内装工事 用語シリーズ』を前回より新設させていただいていたのですが、

今回はその第2弾となります。

インターネットには既にそのようなものが存在するかとは思いますが、

弊社なりにまとめ、且つ施工した写真が用意できる場合は紹介させていただきます。

比較的簡単に読み終えられる記事にしていくつもりなので、

気軽にご覧いただければ幸いです。

Q.パテ処理とは?なぜそれをする必要がある?

内装工事におけるパテ処理とは、石こうボードなどを下地材に貼り付けた後、

表面の凹凸をなくすためにペースト状の肉盛り材=パテを打ち、平坦にしていく作業を言います。

ボード材は、様々な大きさがありますが、石こうボードの場合、

一般的な大きさは縦×横が910mm×1820mmというサイズになります。

それらの大きなボードは端部がやや角ばっており、ぴったり貼り合わせた場合でも継目部分(ジョイント)は結構凸凹としてしまいます。

(凹凸が出ている状態を、「不陸が出ている」と言います)

石こうボードのイメージ画像。

引用:吉野石膏公式商品ページ

石こうボード貼り付け後、パテ処理前の様子。継目部分(ジョイント)やビス止め箇所は凹凸があるのがわかる

また、下地材へは基本的にビス止め(ボード用のネジを、電動ドライバーにて止めること)をしていきますが、

こちらも凹凸が出ないよう、ボード材の表面よりも埋め込まれるように処理をします。

しかし、それだけではやはり表面が平坦とは言えず、貼られたボード全てを一枚のボードのようにしていかなければ、

その後塗装やクロス(壁紙)施工をした際、シワや浮きが出たり、場合によっては後々、クロスの剥がれやクラック(ひび割れ)に繋がってしまいます。

そのため、ペースト状、あるいは粉末のパテ剤を練り上げ、壁に打ち込んで表面を平坦にするという工程が必要不可欠になるのです。

パテ処理の施工方法

パテ塗りは2回、または3回に分けて行われます。

2回の場合、①下パテ、②仕上げパテ(上パテ)

3回の場合、下パテ、中パテ、上パテ

などと言われ、「パテベラ」という平たく横に広いステンレス製のヘラを使い、

パテ板に用意したパテ剤をボードへ打ち込んでいきます。

ジョイント部分にはジョイントテープと言われるテープを剥がれないようしっかりと貼り付け、

その上に下パテを打ち込んでいきます。(糊の無いタイプの場合、パテを打った後テープを貼り付けていきます)

テープを覆いこむように仕上げパテ(上パテ)を打ち込み、乾燥させた後、サンドペーパー(紙やすり)をかけ、平らにし、発生した粉を拭き取ります。

出隅部分には、ジョイントテープではなくコーナー補強テープや、コーナーガードと言ったものを付け同様に施工されます。

また、ビス止め部分へもパテを塗り、同じくやすりがけをし、平坦にしていきます。

やすりがけの際、ボード材が傷まないよう丁寧かつ迅速に仕上げるようにしてまいります。

とにかく、下地材に貼られたボード材を、まるで一枚の平坦な板になるようにする作業がパテ作業となります。

塗装やクロスでの仕上がりに大きく影響するため、施工後外見には見えませんがとても重要な工程と言えます。

弊社での施工事例

弊社での施工事例を簡単に紹介します。

前回の用語シリーズ、『ダイノックシート』でもご紹介させていただいた現場となりますが、

室内上部の装飾的な壁部分のクロスを施工するための、

ボード材へパテを施工する様子を簡単にご紹介させていただきます。

施工前、途中

こちらはパテ作業施工開始直後の様子。後方には施工前の様子もわかります。

施工後

こちらは上記の施工後の様子。不陸(凸凹)が出ないよう、パテ塗り、やすりがけが完了している

最後に

工事費用は業者により大きく異なるので

【相見積】を推奨させていただいております。

まずは、各社見積りを比較し、是非ご検討ください。

当社はお見積りから施工完了までの工程を全て自社で行っております。

お客様に

「少しでも価格を安く、品質が高くて良いもの」を

ご提供させていただいております。

《オフィス・店舗(テナント)》の

リニューアル工事・改装工事・改修工事(リフォーム工事)・原状回復工事

部分的な補修工事から内装工事一式まで受け付けております。

まずは、お気軽にお問い合わせください、心よりお待ちしております。

SNSも随時更新しております。

是非、follow⇆(フォロー⇆)・good💖(いいね♡)お待ちしております。

~~~~~~~~~~~~IKEBUKURO~~~~~~~~~~~~

★池袋の内装業者なら菊池総建株式会社★

★東京の原状回復工事も菊池総建株式会社★

〒171-0014

東京都豊島区池袋4-30-10

TEL:03-5985-4252

~~~~~~~~~~~NAISOUGYOUSHA~~~~~~~~~~~